Amazon Web Services ブログ

Category: Enterprise Strategy

ニフティ株式会社、Amazon RDS for Oracle への移行によりシステム環境のランニングコストを77%削減

ニフティグループでは、Amazon RDS に移行することで、システム環境のコストを77%削減しました。また、運用・保守作業の効率化、メンテナンス時期の柔軟な選択が可能になり、システムの安定性とセキュリティも向上しました。さらに、若手エンジニアの育成機会の創出にもつながっています。

VMware マイグレーションの加速: AWS Transform の新しいエクスペリエンス

AWS Transform for VMware に新しい AI 機能が追加され、VMware マイグレーションが大幅に強化されました。チャットベース操作、マルチアカウントサポート、動的な移行計画、Cisco ACI、Palo Alto、Fortinet を含む拡張ネットワークサポートにより、エンドツーエンドマイグレーションを効率化します。

株式会社アーベルソフト様の AWS 事例「社内システムをオンプレミスから AWS へ 2 週間で移行、運用工数の 9 割以上を削減」のご紹介

本ブログは 株式会社アーベルソフト 様と Amazon Web Services Japan 合同会社が共同で […]

Amazon Elastic VMware Service と VMware HCX を活用して、AWS への VMware 移行を加速する

EVS の利点の 1 つとして VMware by Broadcom が提供する強力な移行ツールキットである VMware Cloud Foundation Operations HCX (HCX) との統合が挙げられます。HCX は IP アドレスやネットワーク設定を維持したまま、オンプレミス環境とクラウド環境間でのシームレスなワークロードの移動を実現し、移行に伴う複雑さを軽減します。組織は移行における一般的な課題を克服し、クラウド導入を加速させることができます。本ブログ記事では EVS と HCX を使用してワークロードを AWS に移行する際の接続オプション、設計上の考慮事項、ベストプラクティスについて解説します。ワークロード移行にプライベート接続とパブリック接続のどちらを利用するかは、EVS の初期デプロイ時に行う一度限りの決定事項となります。実装を開始する前にこれらのオプションを理解しておくことが重要です。

【寄稿】 株式会社ジャパン・インフォレックス様 : 食品業界最大の商品マスター刷新事例と、AI 時代の新たな価値創造を支えるシステムリフォーム

株式会社ジャパン・インフォレックス(以下、ジャパン・インフォレックス)は、食品業界のメーカーと卸売り等の取引先の間に立つ企業である。同社は240 万件を超える商品マスターを業界標準に基づき一元管理して提供する業界最大のデータベースセンターを保持している。このデータベースは、8,000 社超のメーカーが直接登録するデータと、大手食品卸が代行登録する共有データの 2 種類のデータで構成されている。ジャパン・インフォレックスは、食品卸売業の商品マスターセンターとして業界の標準化と合理化に貢献し、流通 BMS (流通ビジネスメッセージ標準) に準拠した共通 EDI システムで流通デジタル化の推進を担っている。本ブログではジャパン・インフォレックスが実施した商品マスター刷新事例の概要と、その中でどのように AWS が活用されているかを紹介する。

AWS for VMware: re:Invent 2025 完全ガイド

AWS の最新の AI を搭載した移行ツールとモダナイゼーションソリューションを使って、 VMware 環境を革新する方法をご紹介します。今年の re:Invent では AWS Transform や Amazon Elastic VMware Service (Amazon EVS) などの新たなブレークスルー、業界リーダーによる実践的な変革戦略、そしてデジタルトランスフォーメーションを開始するためのガイダンスが紹介されています。私たちは重要な VMware に焦点を当てたトップセッションを厳選しました。

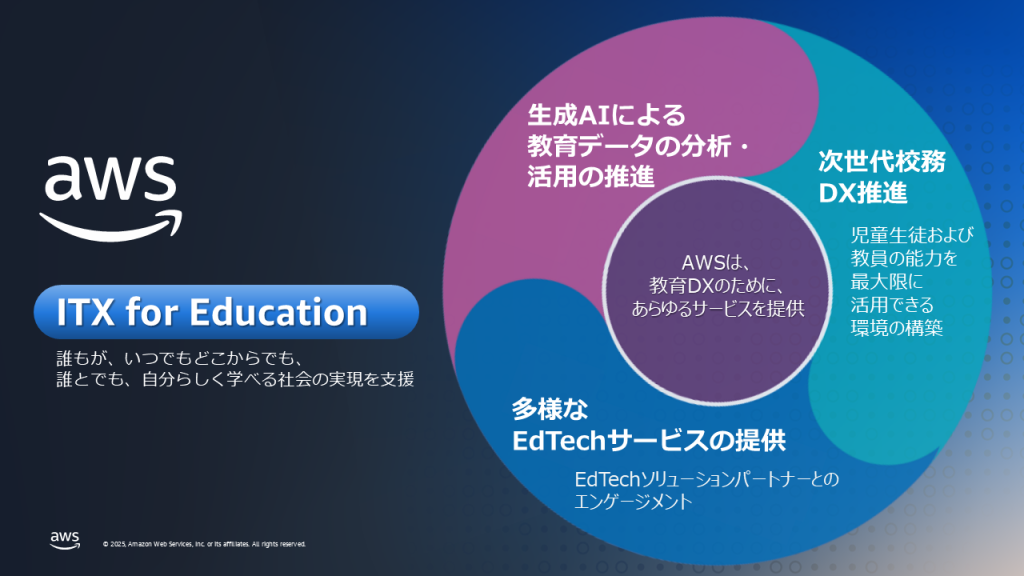

初等中等教育の課題解決、および教育DX促進に向けた包括的支援プログラム「AWS ITトランスフォーメーションパッケージ教育版(ITX for Education)」を公開

アマゾン ウェブ サービス ジャパン(以下、AWS)は、官公庁・教育・医療といった公共機関の大規模なクラウド移 […]

寄稿: サンエー様 基幹システムモダナイゼーションの挑戦 – 序章 –

本稿は、沖縄県の小売企業である株式会社サンエー(以降、サンエー)様の内製によるモダナイゼーションのお取り組みを […]

【AWS Skill Builder】スキルプロファイル を利用して AWS の学習成果を共有しましょう

AWS Skill Builderの新機能「スキルプロファイル」では、AWS での学習成果を一元管理・共有することが可能です。この機能により、AWS 認定資格、学習成果、デジタルバッジなどを一つのプロフィールにまとめ、簡単に共有できるようになりました。

マルチクラウド戦略を成功させるための実証済みのプラクティス

マルチクラウドアプローチを成功させるには、既存のツールや将来の選択肢と シームレスに 連携するクラウドプラットフォームが必要です。他のクラウドサービスプロバイダの機能を追加する際に、すべてを再構築する必要はありません。また、すべてのプラットフォームのエキスパートになる必要もありません。

本記事ではお客様との経験に基づき、マルチクラウド戦略を成功させるための実証済みのプラクティスをご紹介します。