Amazon Web Services ブログ

寄稿:レンゴーが実践するDX人材育成 – Amazon 流の考え方とパートナー活用 –

レンゴー株式会社について

レンゴーは、たゆまぬ意識改革とイノベーションを通じて、あらゆる産業のすべての包装ニーズに対し、総合的なソリューションでお応えする「GPI=ゼネラル・パッケージング・インダストリー」です。物流と暮らしの豊かさを支え、より良い社会、持続可能な社会の実現を目指して取り組んでいます。

はじめに

データ活用が企業の競争力を左右する時代において、多くの企業がデータ駆動組織への転換を模索しています。私たちレンゴーも例外ではなく、長年にわたりデータ活用の拡大に取り組んできました。しかし、その道のりは順調とは言えませんでした。思うような成果が得られない中、私たちはAWSとパートナー企業(株式会社JSOL)の協力を得て、自社の課題に特化した研修プログラムを開発しました。このアプローチが功を奏し、社内でのデータ活用の取り組みに変化の兆しが見え始めています。本稿では、同様の課題に直面している企業の皆様に向けて、私たちの取り組みと経験から得た気づきを共有します。

データ活用を妨げる三つの課題

レンゴーは、製紙業界が直面する厳しい経営環境と2024年問題として知られる物流危機への対応を迫られていました。業界全体が原材料コスト上昇、環境規制強化、デジタル化による紙需要減少という三重苦に直面する中、データ活用による業務変革が不可欠との判断に至りました。そして、2021年から2023年にかけて、全社で使用する汎用データ基盤の構築に取り組みました。各工場から収集したデータをデータ基盤に集約し、Amazon QuickSightを使って可視化できる分析基盤を構築しました。

技術的な基盤は整ったものの、実際のデータ活用は思うように進展しませんでした。データは蓄積されているにもかかわらず、それを業務改善や意思決定に活かすという段階に至らなかったのです。インフラ構築だけではデータ駆動組織への転換は実現しないという問題に直面しました。私たちはこの問題を引き起こす要因として、「ソフトスキル」「ハードスキル」「ツール」の3つの観点があると仮説を立てました。

(1) 業務部⾨⾃らデータを活⽤する⾵⼟の醸成(ソフトスキル)

データ基盤の整備は進んでいたものの、データ活用は情報システム本部や一部の研究開発部門にとどまり、業務部門にまで浸透していませんでした。特に顕著だったのは、現場においてデータを活用して業務効率化を図るという発想自体がないことでした。多くの現場担当者は長年培われた経験や勘を頼りに業務を遂行しており、既存の業務プロセスに特段の課題を感じていませんでした。「今までもうまくいっているのだから」という意識が強く、変革の必要性を実感できていなかったのです。

この状況を打開するためには、データ活用によって得られる具体的なメリットを現場レベルで理解してもらう必要がありました。更に、データを活用して業務改善に取り組むモチベーションを喚起し、継続的な改善に取り組む文化を醸成することが求められていました。

(2) データ分析スキルの取得(ハードスキル)

もちろん、データ活用に対する意欲を持つ社員は一定数存在しています。しかし、自身の業務に課題を感じ、改善意欲を持つ担当者がいても、普段の業務に求められるスキルセットと、データ分析に必要なスキルセットとの間には大きな乖離があります。製造現場や営業部門など、それぞれの専門分野では高い能力を持つ社員でも、データ分析については未経験であることがほとんどでした。

この問題を解決するためには、データ分析について基礎から体系的に学ぶ機会を提供することが不可欠でした。担当者一人ひとりが、自らの業務課題とデータ活用を結びつけられるよう、机上の知識の取得するだけでなく、実践的なスキルを習得できるプログラムを構築することが求められていました。

(3) QuickSightの認知度向上(ツール)

業務部門の中でも、一部の部門はデータからレポートを作成する業務を担っていましたが、そういった部署においてもデータ活用は進んでいませんでした。データ分析ツールとしてQuickSightが導入されていたにもかかわらず、従来と変わらずExcel等の表計算ソフトを用いて手作業でレポートを作成していました。 こうした状況の背景には、BIツールの提供する価値や機能が十分に理解されていないという問題がありました。多くの社員はBIツールを「難しい専門家向けのシステム」と捉え、自分たちの業務とは関係ないものだと認識していました。

この問題を解決するためには、まずBIツールを活用するメリットを実感してもらう必要がありました。また、自部門の業務に直結するユースケースを示し、ツールの基本的な操作方法を習得してもらうことで、「自分たちにも使える」という認識を持ってもらうことが重要でした。

目指すべき姿と自社にカスタマイズされた教育プログラムの開発

レンゴーの中期経営計画においても、DXによる価値創出が重要な戦略として位置づけられていました。この目標を実現するためには、組織全体でデータ活用の文化を醸成し、個々の社員が目的意識を持ってデータを活用し、業務改善に取り組む体制になっていることが必要不可欠です。

図1 デジタイゼーション・デジタライゼーションとデジタルトランスフォーメーション(DX)

図1 デジタイゼーション・デジタライゼーションとデジタルトランスフォーメーション(DX)

しかし、前述した「ソフトスキル」、「ハードスキル」、「ツール」の三つの課題を解決するためのノウハウは社内にありませんでした。そこで私たちは、AWSが提供している無償のデータ活用ワークショッププログラムに着目し、これをベースとして研修プログラムを作成することを検討しました。しかし、AWS の担当者からプログラムの内容をヒアリングする中でプログラムを適用するだけでは、人手とコンテンツのカスタマイズ性の面で、当社特有の課題に対応できない可能性があることがわかりました。そこで、データ活用に対して専門知識を持つパートナー企業を交え、3社共同で研修プログラムの開発に取り組むことを決断しました。そして、研修を前述した3つの課題に対し、それぞれの会社が強みを発揮できる内容に構成しました。

(1) Working Backwards を使用した課題解決手法の習得(ソフトスキル)

研修プログラムの核となる特徴として、Amazonが社内で実践している課題解決のフレームワーク「Working Backwards」を取り入れました。この手法は、目標から逆算して必要なステップを明確化するアプローチで、データ活用においても非常に効果的です。その際、架空のシナリオではなく、現実の課題を題材とすることで、研修の実効性を高めることを目指しました。研修の中で参加者が自部門で実際に直面している課題を題材とし、その課題を解決するために最適なダッシュボードがどのようなものかを検討します。そして、研修期間内に、QuickSightでダッシュボードを作成するところまで実践します。

このアプローチを取ることで、参加者は、課題解決のプロセスを体系的に学ぶことができるだけでなく、データ分析の有用性を体感できます。そして、研修終了時には、明日から実務で使える具体的な成果物を持ち帰ることができるため、学びを即座に実践に移す橋渡しとなります。

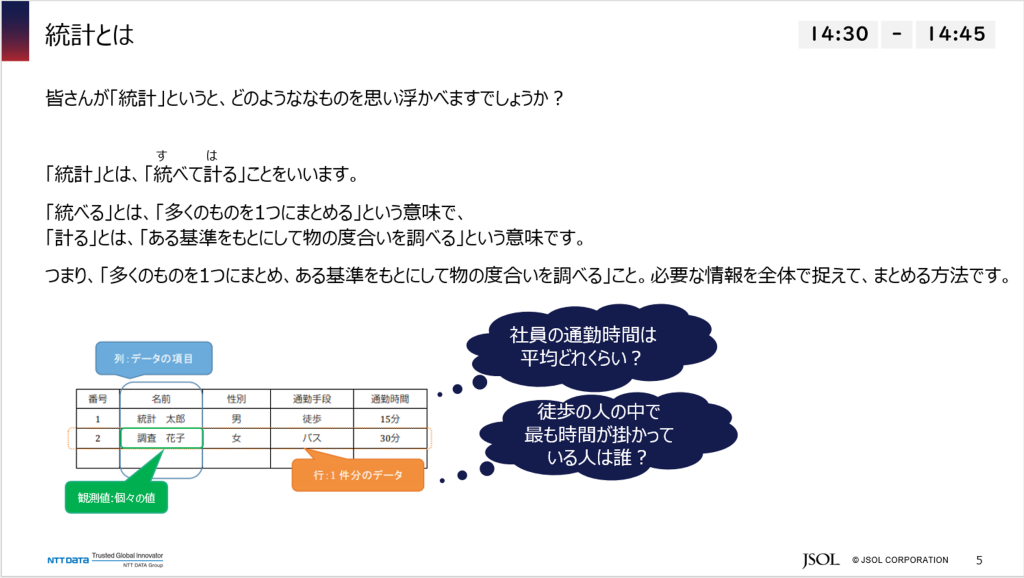

(2) データ分析関連の知識を網羅的に学ぶことができるコンテンツの開発(ハードスキル)

初学者でもついていけるような研修プログラムを設計する為、私たちはJSOLに協力を依頼しました。JSOLを選定した理由は主に二つあります。一つ目は、同社がデータ活用支援において豊富な実績を持っていたことです。そして、二つ目の理由は、レンゴーの汎用データ基盤の構築をJSOLが担当していたという点です。データの構造や特性を熟知しているパートナーであれば、より実践的な研修内容を構築できると考えました。

そして、JSOL主導で統計学の基礎知識から始まり、データ分析の手法、そして効果的なダッシュボードデザインの実践に至るまで、データ分析プロセス全体を網羅する包括的な研修コンテンツを作成しました。このコンテンツを設計する際に意識したことは、①「データ分析の経験がまったくない社員でも無理なく参加できること」と、②「データ分析に必要な知識を網羅的に習得できること」の2つです。単なる概念理解にとどまらず、実務で即座に活用できる知識の習得を重視しました。

(3) 実データを使用したQuickSightハンズオンの実施(ツール)

レンゴーではコスト効率の高さとAWS環境との親和性を評価し、Amazon QuickSightをBIツールとして導入してます。ダッシュボードを作成する為には、受講者にQuickSightのスキルを習得してもらう必要がありました。そこで、架空のデータではなく、レンゴー社内に実際に蓄積されている業務データを活用することにこだわりハンズオンコンテンツを作成しました。また、ハンズオン手順書についても、初心者が躓きやすいポイントを予測し、詳細な操作ガイドと補足説明を作成するなど、レンゴー社員の視点から理解しやすいコンテンツ作成を意識しました。

このアプローチには二つの重要な狙いがありました。一つ目は、参加者に「実際の業務でどのようにデータを活用するか」の具体的なイメージを掴んでもらうことで、二つ目が新たに必要なデータセットが生じた際に、情報システム部門に相談する方法を知ってもらうことです。データ分析をしたいが「誰に相談すればいいのかわからない」という心理的障壁を取り除くことを目指しました。

全社に向けてデータ活用研修を開催

今回開発した研修プログラムを、2024年11月から2025年1月の3ヶ月間にわたり、東京と大阪の2会場で開催しました。そして、計6日間のカリキュラムに、異なる業務部門から20人が参加しました。この6日間の内訳について掘り下げて説明します。

(1) データ分析の基礎固め

最初の2日間では、統計学の基礎知識やAmazonの「Working Backwards」の学習、そして基本的なQuickSightのハンズオンを通じて、データ分析の土台を固めました。加えて、2日目が終了した時点で、参加者に対し「自部門が抱える実際の課題」を見つけてくるという宿題を課しました。

(2) 実業務に直結するダッシュボードイメージ作成

3日目は、各参加者が持ち寄った業務課題に対して議論を展開しました。課題の本質を掘り下げた上で、課題を解決するためのダッシュボードを手書きで作成しました。この作業を通して、効果的な可視化方法等をダッシュボード設計の基本原則を実践を通して学んでもらいました。

(3) QuickSightを使用したダッシュボード作成

4日目と5日目は、手書きで設計したダッシュボードイメージをAmazon QuickSightを使用したインタラクティブなダッシュボードへと具現化する作業に取り組みました。その際、質問をリアルタイムで受け付ける体制を取り、参加者の疑問をその場で解消するよう努めました。

(4) 成果報告会

研修の集大成として6日目には、各部門の上席者を招いた成果報告会を開催しました。参加者が自らが特定した業務課題と課題を解決するために作成したダッシュボードについて発表を行い、自部門の上長に対し成果を共有しました。この報告会は、学びの成果を組織全体に波及させる重要な機会となりました。

研修がもたらした組織変革の兆し

研修終了時には、研修に参加した20人全員が、自部門の課題解決に直結する実用的なダッシュボードを完成させました。基礎から体系的に学べるカリキュラムにしたことで、6日間という長期間かつ高密度の研修にもかかわらず、一人のリタイアも出しませんでした。さらに喜ばしいことに、研修終了後も社内にデータ活用の土壌が着実に育ちつつあります。具体的には次の3つの成果を得る事ができました。

(1) 参加者主導によるダッシュボードの全国展開

研修プログラムの最も顕著な成果として、参加者が自部門でのデータ活用の推進役となり、実際の業務改善に直結するダッシュボードが全国展開という事例が挙げられます。特に注目すべきは「取り組み状況検索」と名付けられた分析ダッシュボードの開発と普及です。このダッシュボードは、これまで各営業担当者が個別に時間をかけて調査・集計していた情報を一元的に可視化し、即座にアクセスできるようにしたものです。この成功事例は、当初私たちが懸念していた「研修で終わり」という状況に陥らなかったことを如実に示しています。この研修の主要な狙いの一つであった「データを活用する土壌の醸成」が実際に起こった結果だと認識しています。

(2) QuickSight ユーザーの増加

研修プログラムの効果は、具体的な数字としても明確に表れています。研修終了から3ヶ月という短期間のうちに、Amazon QuickSightのAuthor権限(ダッシュボードを自ら作成・編集できる権限)を持つユーザーが100名以上も増加しました。この数字は、単なるツール導入の成功を超え、「自らデータを分析し、可視化する」という行動変容が組織内で広がりつつあることを示しています。また、来期以降も同研修を実施する予定であることを踏まえると、この増加傾向が一時的なものではなく、今後も継続して拡大していく見込みです。

(3) データ収集・蓄積依頼の増加

研修終了後には、データ活用の基盤となるデータの収集・蓄積プロセスにおいても、変化が見られています。これまでレンゴーでは、情報システム部門が主導して「重要と思われるデータ」を特定し、業務部門に対してその活用を提案するという「プッシュ型」のアプローチが一般的でした。しかし研修実施後、この流れは完全に逆転し、業務部門から情報システム部門へのデータ収集依頼が殺到するという「プル型」の状況へと変化しました。現在では、情報システム部門が全てに対応しきれないほどの要件が寄せられており、業務部門と綿密な対話を重ねながら優先度を設定し、段階的に対応を進めている状況です。この変化は、データ活用の価値が業務部門に深く理解され、自らの業務課題解決のためにデータを積極的に活用しようという意識が広がった結果だと言えるでしょう。

これまでに述べた様々な成果から、レンゴー社内においてデータ活用を行う文化が着実に醸成されつつあると判断しています。しかし、私たちはこれを通過点に過ぎないと認識しています。真のデータドリブン組織への変革は一朝一夕に成し遂げられるものではなく、継続的な取り組みが不可欠です。そのため、今回紹介した研修プログラムは単発の施策ではなく、来期以降も継続して実施していく予定です。この活動を継続・拡大していくことで、レンゴー全体のデータ活用促進とDX推進をさらに加速させ、中期経営計画で掲げたDXによる価値創出の実現に向けて着実に前進していきます。

まとめ

本稿では、レンゴーがデータ活用を全社的に拡大するために取り組んだ包括的なアプローチについてご紹介しました。データ駆動組織を作るためには、「ソフトスキル」「ハードスキル」「ツール」という3つの要素全てを同時に、そして継続的に推し進めることが必要です。この認識のもと、私たちはAWSとパートナー企業であるJSOLの協力を得て、三つの観点を網羅する包括的な研修プログラムを構築しました。私たちの取り組みはまだ始まったばかりですが、すでに具体的な成果が表れ始めています。この経験が、同様の課題に直面している他の企業の皆様にとって、データドリブン経営への道筋を考える一助となれば幸いです。

著者について

レンゴー株式会社 情報システム本部 情報システム第一部

レンゴー株式会社 情報システム本部 情報システム第一部

課長代理 平田 匡人(Tadahito Hirata)

SIer、事業会社にてシステム企画構想から運用保守まで約15年従事。特にアフターサービス分野、グローバルシステム構築に強みを持つ。現在は、段ボール・紙器・軟包装事業の基幹システム運用保守とDX案件に従事。データ分析分野においては、データ分析人材育成のプロジェクトリーダーとして推進している。