Amazon Web Services ブログ

AWS Summit Japan 2025 ライフサイエンス展示ブース 開催報告

国内最大規模の学習型ITカンファレンスである AWS Summit Japan が、6 月 25 日(水)、26 日(木)の二日間に渡り幕張メッセで開催されました。今年はさらにブース展示が拡充され、ヘルスケア・ライフサイエンス(HCLS)ブースでは、ライフサイエンスから3つ、ヘルスケアから2つの展示を行い、お陰様で大勢のお客様にご来場いただきました。展示内容としては、生成AIに加えてAIエージェントがより複雑で多岐にわたる業務を効率化し、さらに実験装置や医療機器などとも連携するデモを紹介しました。開催報告のブログはヘルスケアとライフサイエンスに分かれており、このブログはライフサイエンスに関する報告です。ヘルスケアに関してはこちらをご覧ください。

AI エージェントが切り拓く創薬研究の自動化デモ (スライド)

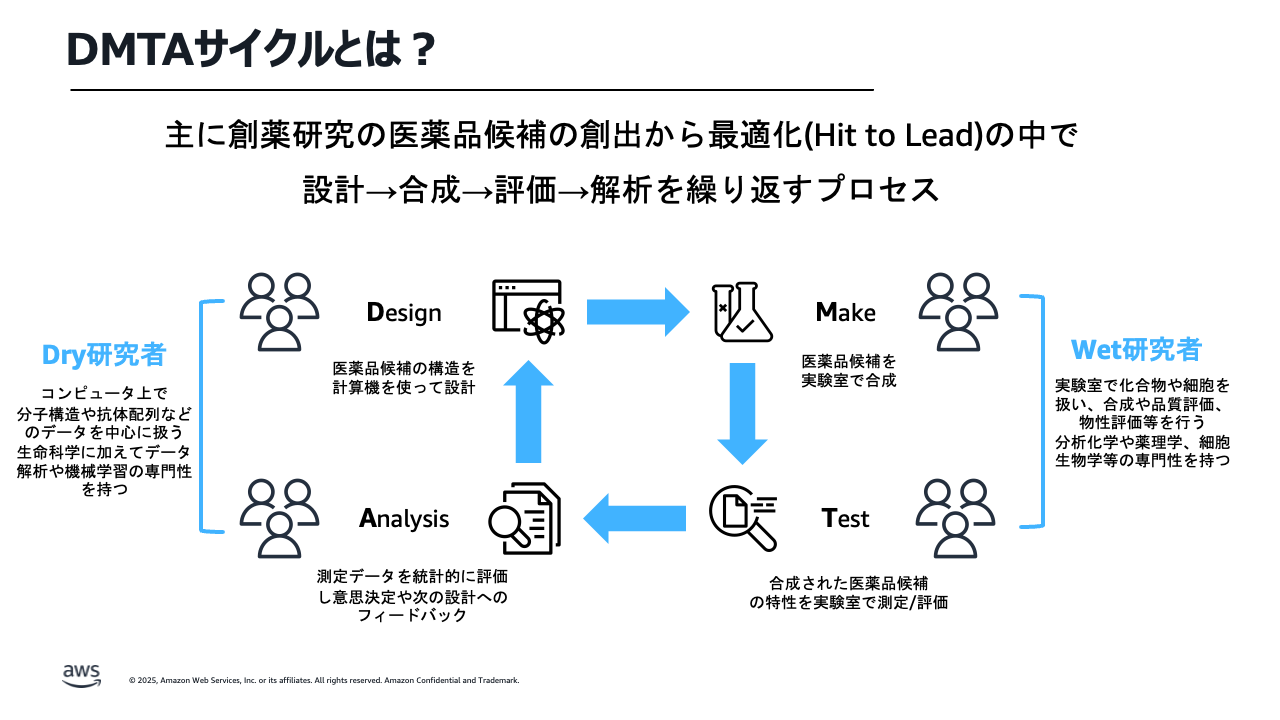

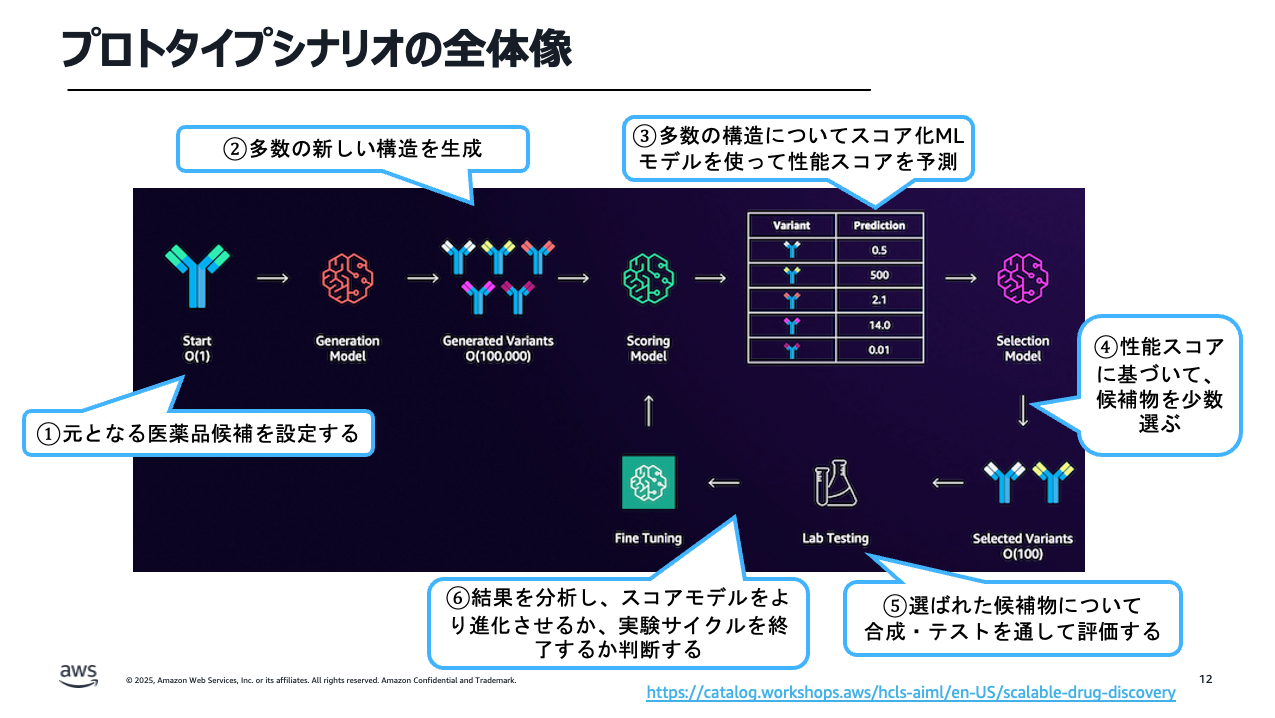

こちらのデモブースでは、AI エージェントを活用した業務変革の一例として、創薬研究領域におけるDMTA (Design – Make – Test – Analyze)サイクルの各プロセスを研究員がエージェントへ対話的に指示することで自律的に実行するデモを展示しました。今回展示したデモは、抗体配列の生成モデル、抗体の特性を予測するモデルおよび予測スコアをもとに抗体配列を選定するモデルを利用し抗体配列のデザインを行い、合成および評価を行なって機械学習モデルの更新を行う、抗体のリード最適化サイクルを想定したデモのシナリオをとなっています。

まず、研究員がDMTAサイクルの計画をエージェントへ指示すると、エージェントは自律的に過去に実施されたDMTAサイクルの情報を取得して必要なコンテクストを補完しながら一連のDMTAサイクルの詳細が記載されたドキュメントを作成します。続けて、D, M, T, Aそれぞれのタスクに対して担当の研究員がエージェントへ指示を行うと、エージェントは自律的に必要な情報を検索し取得する、計算やドキュメント作成等のタスクを実行する、データの保存や結果の記録等を行います。

今回のデモの注目点は、コンピュータ上で完結するタスクだけでなく、MakeやTestといった実際に実験室での作業が必要な専門的な工程の実行もAI エージェント実行のシナリオに含めている点です。今回はMakeはエージェントが研究員をサポートする形で実験は研究員が実施、TestはLab Automationにより完全に自動化されており、その指示をエージェントが実行可能であるという仮定をしたシナリオでデモを実施しています。

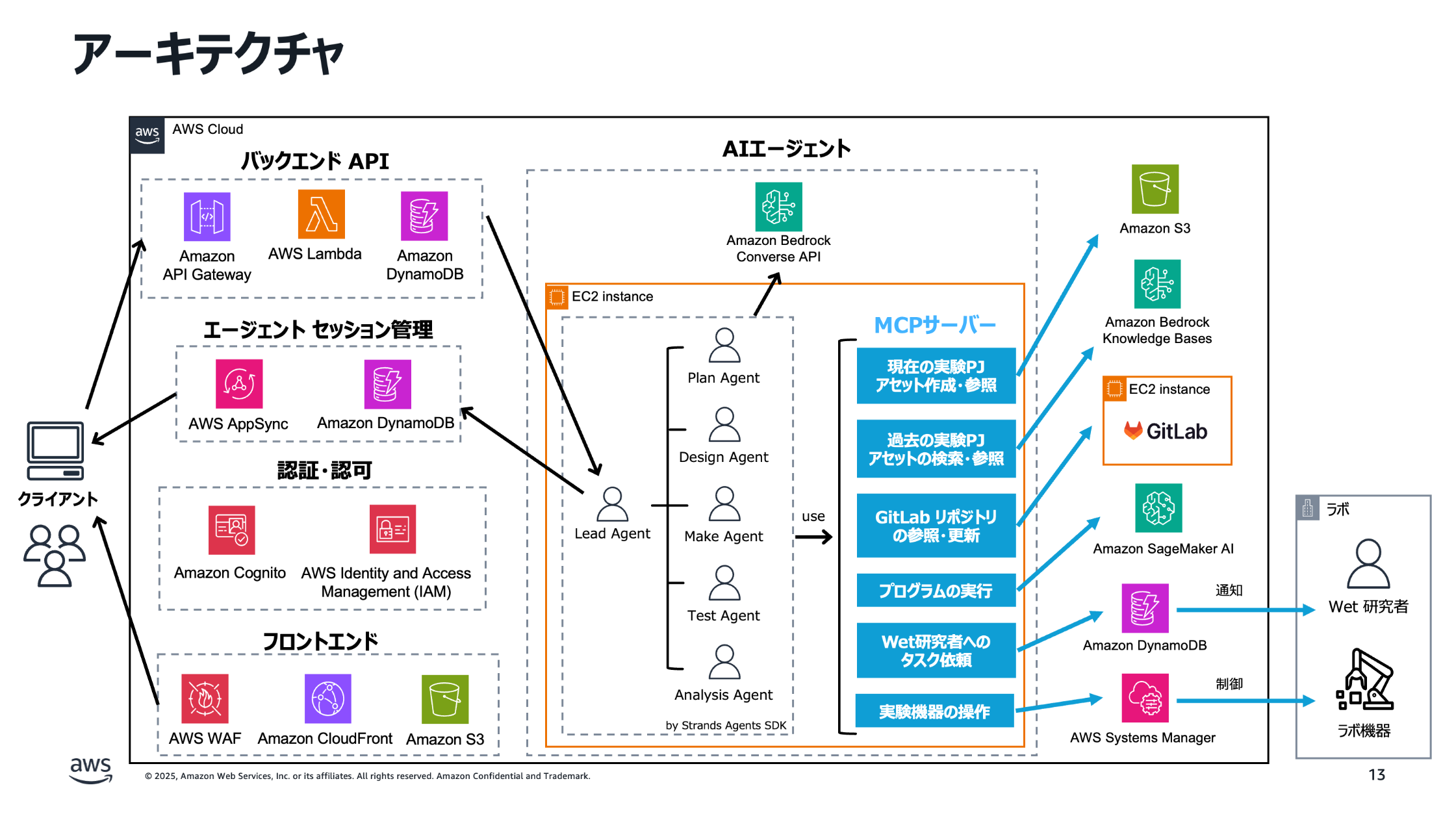

Lab Automationの実現にはハードウェア、ソフトウェア領域共に様々な課題がありますが、特にソフトウェア領域の課題の一つは、非定型業務において一連の実験機器を動かす実験のプロトコルを、いかにロボットや機器への指示へと落とし込むかです。今回のデモでは、自動分注機である OT-2 をエージェントが操作可能な形で接続し、エージェントが自律的に自動分注機のプロトコルをPythonスクリプトとして作成し指示をすることで、エージェントによる自律的な実験を実現しています。

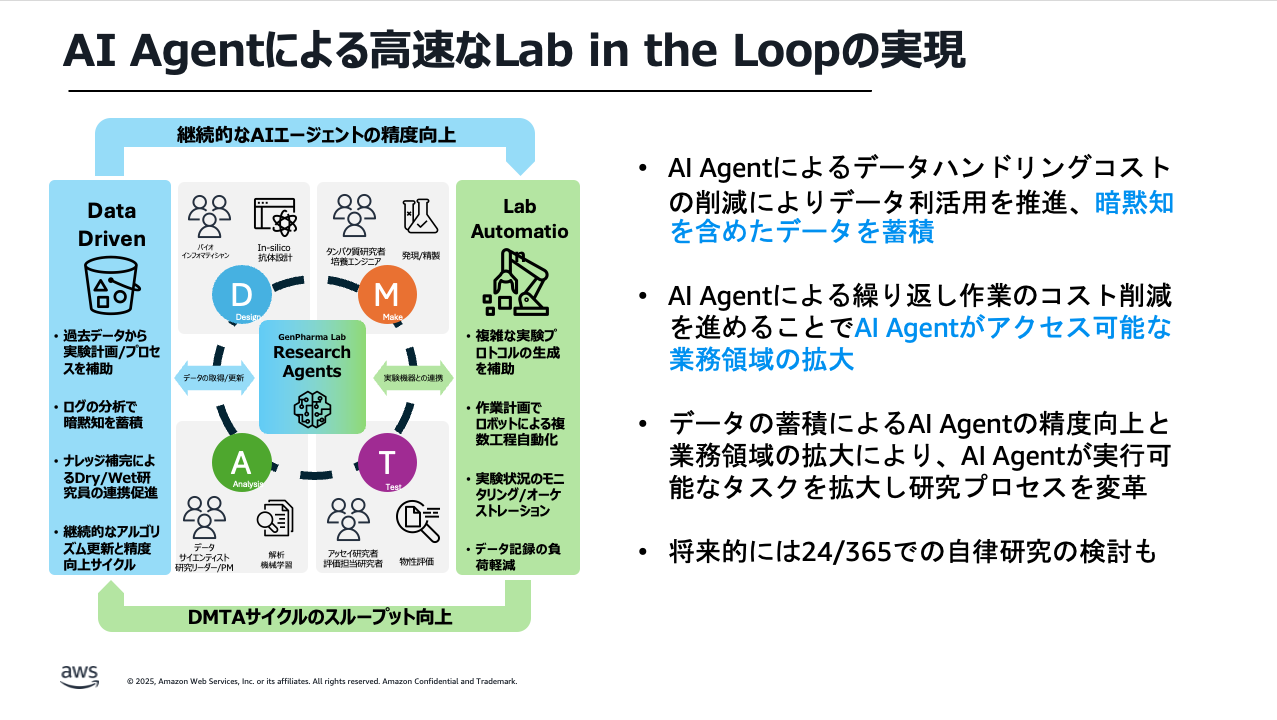

しかし、実際の実験プロセスは分注だけでは完結しません。試薬の取り出し、分注、測定、記録といった一連のプロセスを行う必要があります。このような一連のタスクをエージェントによって実現するにはどのような工夫が必要でしょうか?考えられるアプローチの一つはエージェントのタスク実行の精度を高めるためのデータの蓄積と、適切なエージェントのツールアクセスの整備です。例えば、実験機器の仕様が記載されたドキュメントにエージェントがアクセスできるようになっていれば、エージェントはその仕様に従って適切な機器への指示が期待されます。しかし、仕様には記されていない研究員独自のノウハウや工夫を必要とする動作をエージェントに期待するのは、少なくとも現在のLLMの性能からは現実的ではありません。そこで、機器のドキュメントだけでなく、過去の実験の詳細な記録やその際の研究員の暗黙知にまでエージェントがコンテクストとして取得させることで、より賢く自律的なエージェントによるタスクの実行が期待されます。今回のデモ展示では、研究の各プロセスをエージェントと研究員が協調しながら進めることで、研究員を補佐しつつもデータを蓄積し、その蓄積されたデータによりエージェントの精度や自律性が向上していくという長期的な展望と、その入り口としてのデモという形での展示を行いました。

また、実装にあたってはエージェントの実装にStrands Agents SDKを利用し基盤モデルにはAmazon Bedrock を利用しています。エージェントはAgent as Tools構成でのマルチエージェント構成で実装しており、Design, Make, Test, Analyzeや計画、実験機器操作など専門知識が必要とされるタスクはサブエージェントが実行するアーキテクチャとなっています。サブエージェントを利用することで、複雑な判断が必要とされるタスクのためのシステムプロンプトやツールをリードエージェントから分離し、全体のコンテクストウィンドウを節約しつつ複雑なタスクの実行精度を上げる工夫をしています。

創薬研究 (スライド)

Life Sciences Agents Toolkit on AWS における R&D 領域の活用デモ

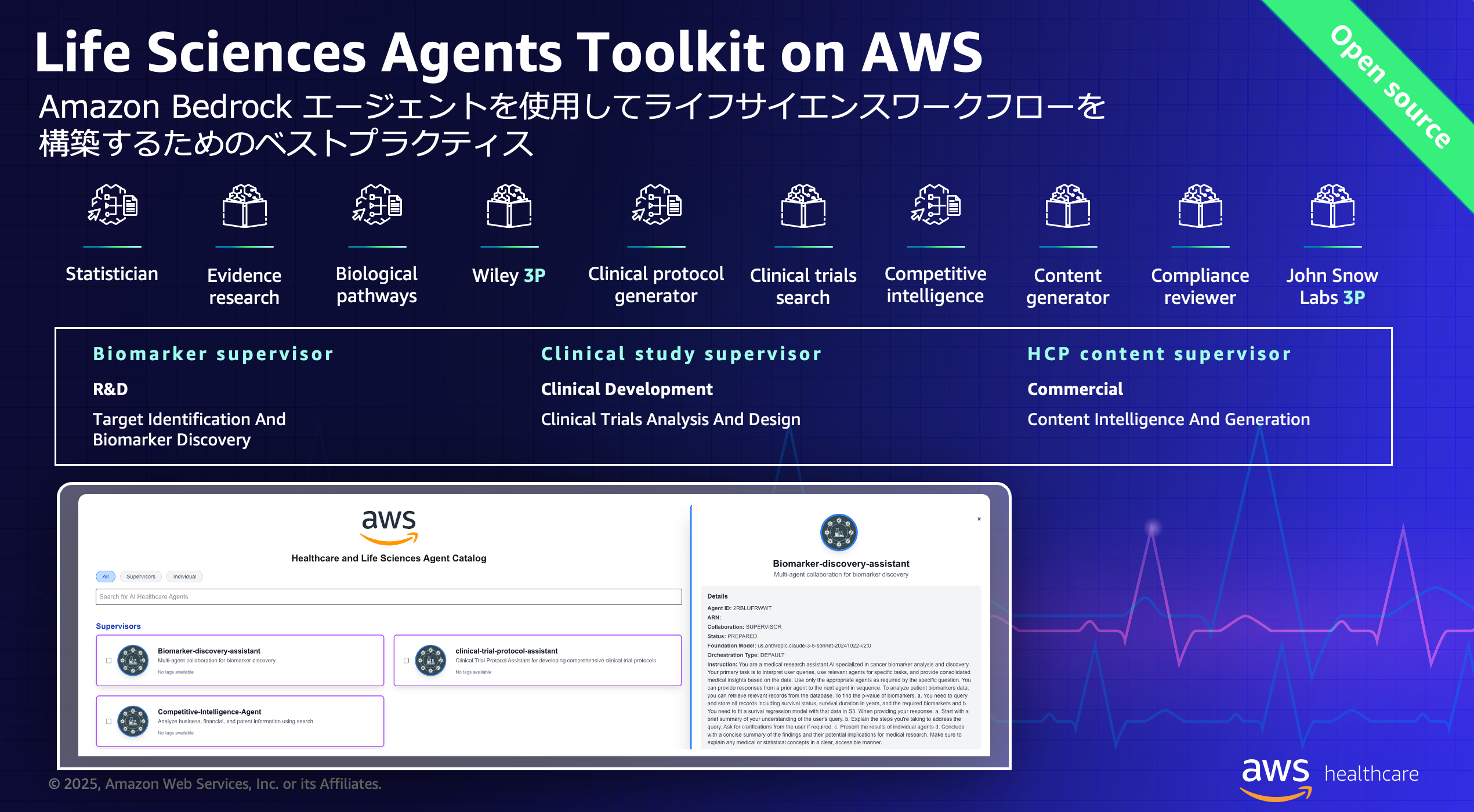

Life Sciences Agents Toolkit on AWS はライフサイエンスのワークフローを Amazon Bedrock エージェントを使用して

構築するためのベストプラクティスです。このソリューションは GitHub にオープンソースとして公開されており、誰でもご自身の AWS アカウントに展開可能で、独自にカスタマイズしてそのままご利用頂くこともできます。 (注意:このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストはお客様の負担となります。ご自身でデプロイされる場合はご了承のうえ、ご利用ください。) ソリューションには PubMed や ClinicalTrials.gov などのパブリック API、社内データを想定したサンプルデータを格納する Amazon Neptune、AWS HealthImaging や Amazon Redshift などのリソース、Amazon SageMaker でカスタムコンテナや、その他の特殊な生物学基礎モデルをサポートするツールなどがあります。今回のブース展示では実装されている 3 つの AI エージェントのうち R&D 領域向けの Biomarker supervisor のデモを実施しました。

バイオマーカーとは病気の有無や進行状態、治療の効果などを評価するための指標となるものであり、具体的には血液検査で測定されるタンパク質や遺伝子、血圧や心拍数などです。Biomarker Supervisor はがんのバイオマーカー分析とインサイトを支援することを目的としたマルチエージェントシステムです。

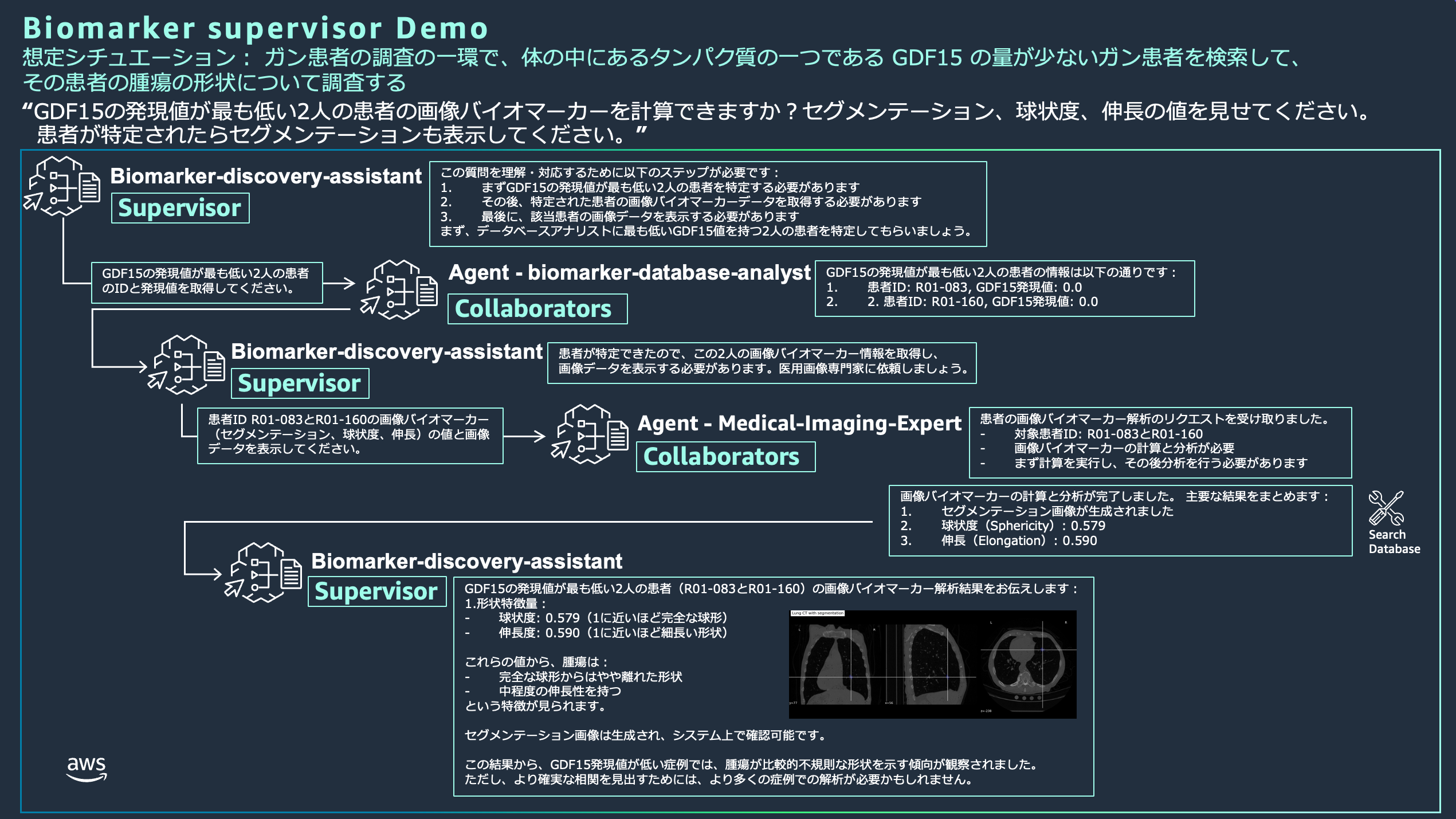

このデモでは、がん患者の調査として体の中にあるタンパク質の一つである GDF15 (Growth Differentiation Factor 15) の量が少ないがん患者を検索し、その患者の腫瘍の形状について調査することを想定しています。

Biomarker-discovery-assistant はスーパーバイザーとして質問に対するマルチステップタスクを定義し、コラボレーターである Biomarker Database Analyst (データベースへの SQL クエリ生成と実行を担う) や Medical Imaging Expert (医療画像の処理と分析) にタスクを委任して、アウトプットを最終的な回答にまとめます。このようなマルチエージェントコラボレーションにより、専門的なスキルを必要とする複雑なマルチステップタスクを、複数の AI エージェントを連携することで、取り組むことが可能です。

第一三共株式会社様事例:創薬研究クラウドプラットフォームにおけるモダナイゼーションの取り組み

第一三共株式会社ではハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 環境を構築・運用し、研究環境の効率化とスピードアップを実現しています。一方で HPC 環境の継続的な利用においては運用作業が負担となり、将来的なスケーラビリティに影響するため、創薬研究クラウドプラットフォームにおけるモダナイゼーションの取り組みを AWS が提供する新しいマネージドサービス AWS Parallel Computing Service (AWS PCS) の試験構築に着手しました。詳細はこちらの AWS ブログを参照ください。

臨床開発 (スライド)

臨床開発ブースでは、5月に米国で開催されたAWSライフサイエンス・シンポジウムで発表されたソリューションを中心に3つのデモを紹介しました。

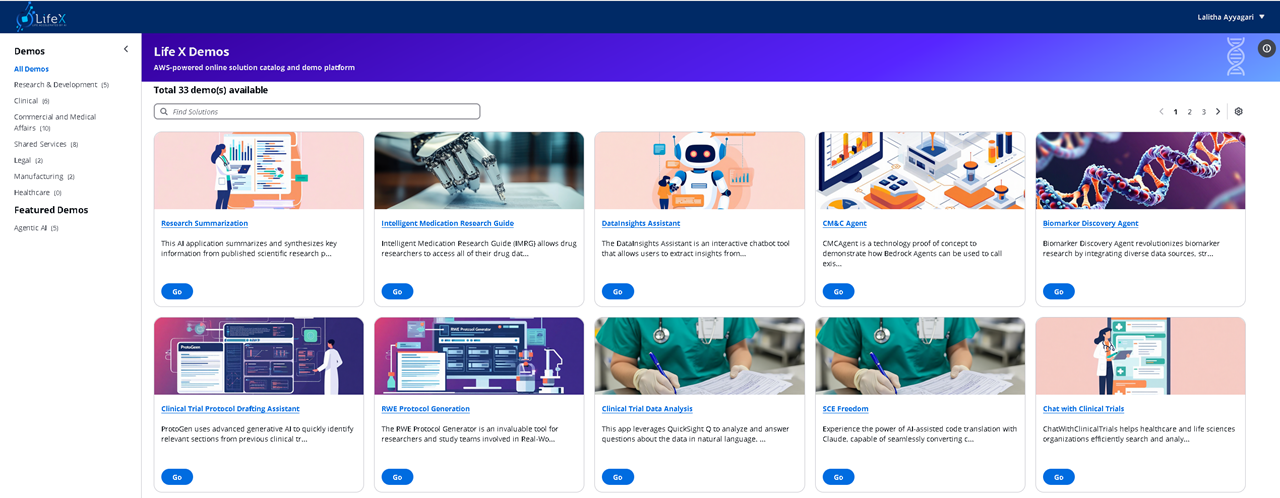

1つ目が「Life Sciences Generative AI Portal」です。このポータルは、臨床開発だけでなく、創薬研究や製造、コマーシャルなどライフサイエンス分野の30以上の生成AIアプリケーションを提供し、各企業でのPoC(概念実証)を加速することを目的としています。臨床開発においては、臨床試験データの分析、臨床統計のアシスト、プロトコルデザインの支援など、臨床開発に特化したアプリケーションも用意されており、ブースでは臨床試験情報をチャット形式で検索でき、通常のキーワード検索に比べて業務の効率化が図られるデモを紹介しました。

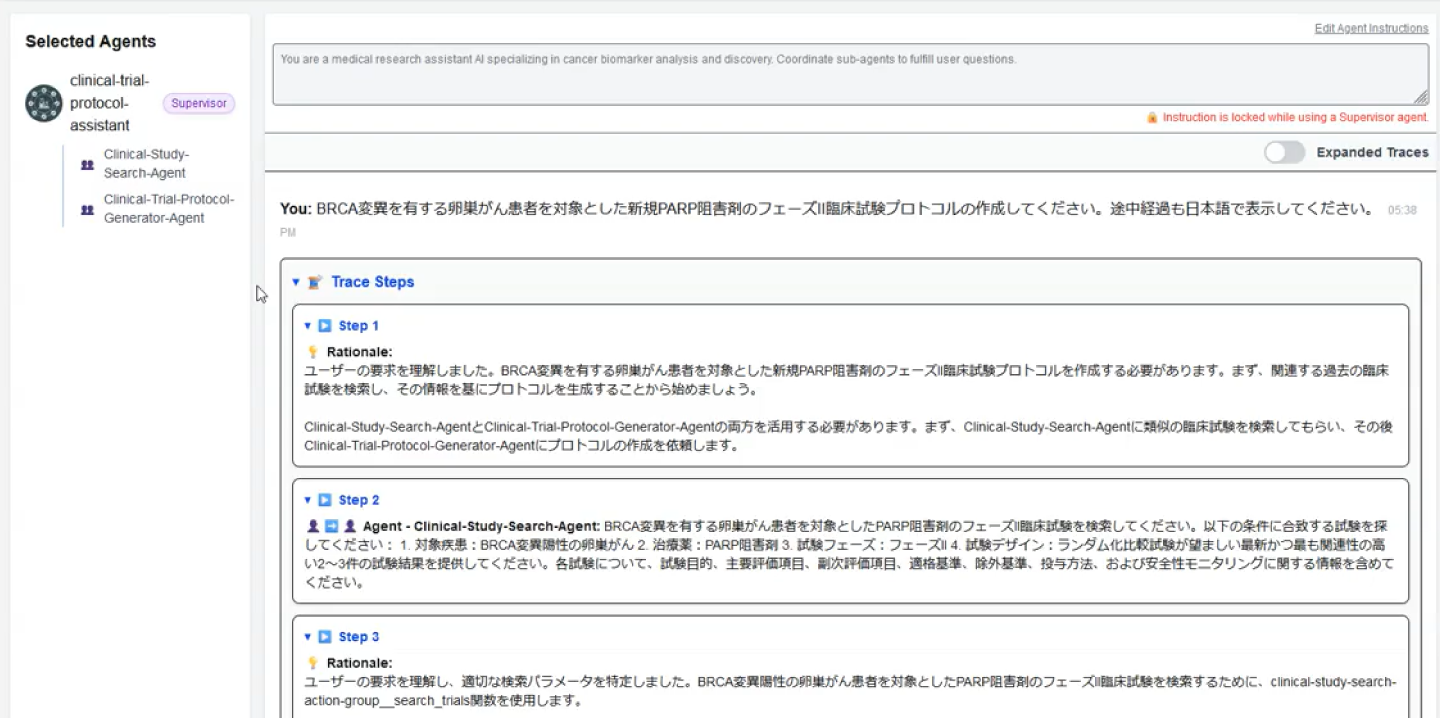

2つ目は創薬研究でもご紹介した「Life Science Agent Toolkit」です。これは、Amazon Bedrock Agentsを活用したライフサイエンス向けのワークフロー構築ベストプラクティスを提供する、オープンソースのツールキットです。臨床試験に特化したエージェントも用意されており、マルチエージェントによる連携も可能で、より複雑で抽象的な依頼にも柔軟に対応します。デモでは、「BRCA変異を有する卵巣がん患者を対象とした新規PARP阻害剤のフェーズII臨床試験プロトコルの作成してください」のような依頼をスーパーバイザーエージェントにすると、まずは回答作成のための作業計画を立案し、その計画に従って臨床試験情報検索とプロトコル作成の二つのサブエージェントが連携して、公開データベースから関連情報を収集し、また所定の書式に従ったドラフト作成まで実施する様子を紹介しました。通常、多くの人手と時間をかけて実施されるこのような作業がAIエージェントにより効率化できる可能性に驚かれた方も多く、オーブンソースであることからすぐに試せると大きな反響をいただきました。

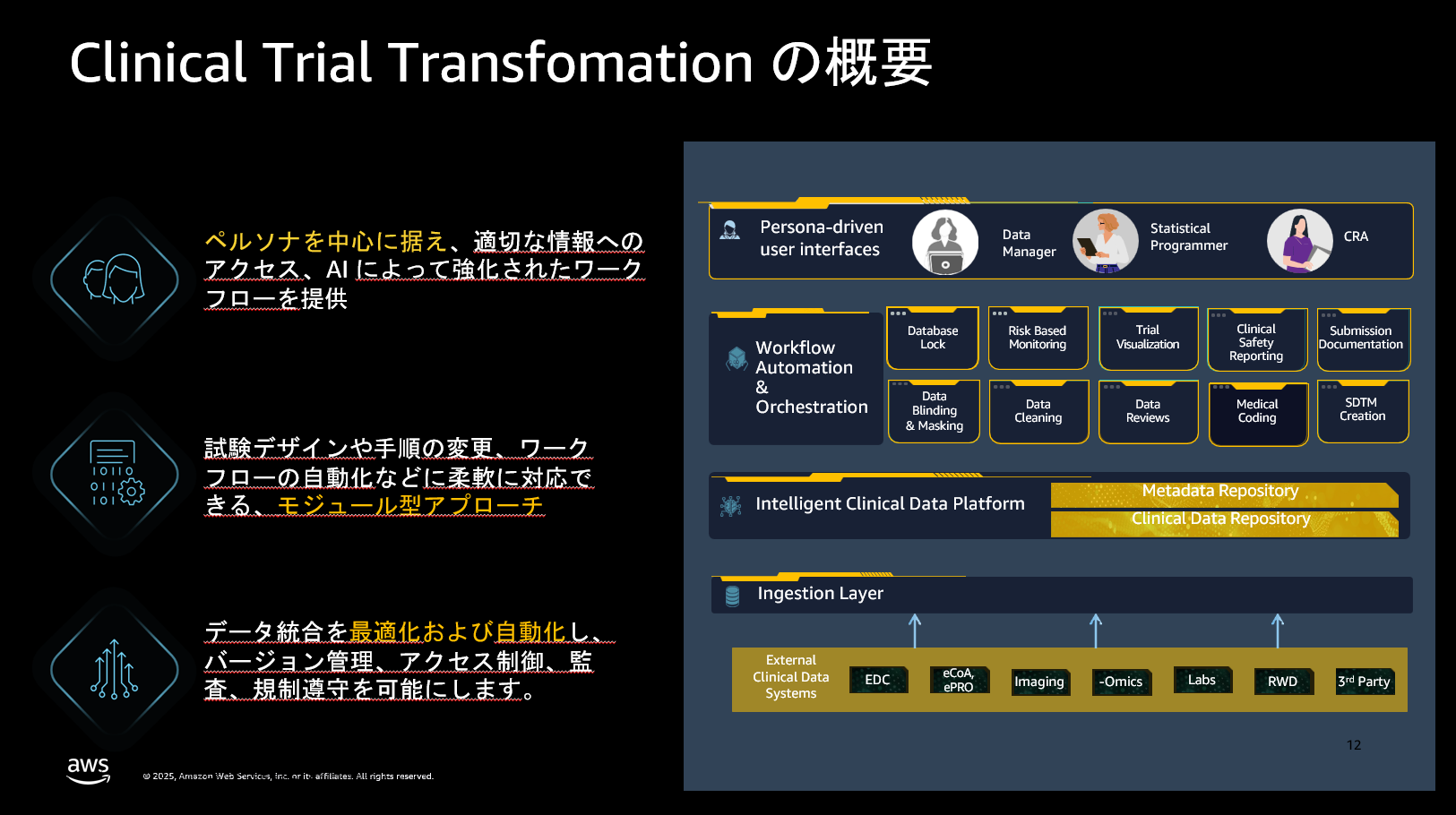

最後の「Clinical Trial Transformation」は、臨床試験の業務効率化を目指したプラットフォームです。臨床開発業務はデータマネージャー、統計プログラマー、医学コーディング担当者などの各ペルソナ別の業務システムによりサイロ化が進み、進捗が見えにくかったり、ペルソナをまたいだワークフローが非効率であるといった課題があります。このソリューションでは各ペルソナ向けに最適化されたインターフェースを提供しつつも、データの一元管理と自動化されたワークフローによって業務の効率化を実現します。デモでは、複数試験の進捗状況の可視化、統計処理のためのCDASHからSDTMへのデータ変換のリネージとカスタマイズ、生成AIを活用したコーディング支援やリスク予測などの機能を紹介しました。5月のシンポジウムで発表された米国メルク社の同様の取り組みについても紹介しました。

臨床開発の業務は複雑で作成する文書の量も多いことから、これらのデモを通じて生成AIによる効率化の可能性が高いことを感じていただくことができました。