Amazon Web Services ブログ

初等中等教育の課題解決、および教育DX促進に向けた包括的支援プログラム「AWS ITトランスフォーメーションパッケージ教育版(ITX for Education)」を公開

アマゾン ウェブ サービス ジャパン(以下、AWS)は、官公庁・教育・医療といった公共機関の大規模なクラウド移行を包括的に支援するために、AWSのクラウド移行支援プログラムであるAWS ITトランスフォーメーションパッケージ 公共版(ITX for PS)を2024年6月にリリースし、公共機関におけるデジタル・トランスフォーメーションを支援してきました。そしてこの度、初等中等教育の課題解決、および教育DXの推進支援に向けて、AWSは包括的な支援メニューとして、ITトランスフォーメーションパッケージ教育版(ITX for Education)をリリースしました。このブログでは、ITX for Educationについて詳細を説明します。

初等中等教育を取り巻く環境

初等中等教育では、2019年12月に文部科学省から発表された「GIGAスクール構想」以降、国によるデジタル化の進展が急ピッチで進められてきました。各種EdTechサービスやデジタル教科書の導入、文部科学省CBTシステム「MEXCBT」や「学習eポータル」の導入・展開、次世代校務DXによる教員の働き方改革の実現、そしてNext GIGAとしてGIGAスクール構想第二期を迎えました。そして、2025年6月、デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省から「教育DXロードマップ」が発出され、今後の教育DXの目指すべき姿が示されています。このデジタル化の一連の流れは、政府が進める「クラウド・バイ・デフォルト(Cloud by Default)」の原則に基づいており、AWSは、一貫して、日本の初等中等教育の課題に向き合い、ソリューションを提供することで教育DXの進展に貢献してきました。

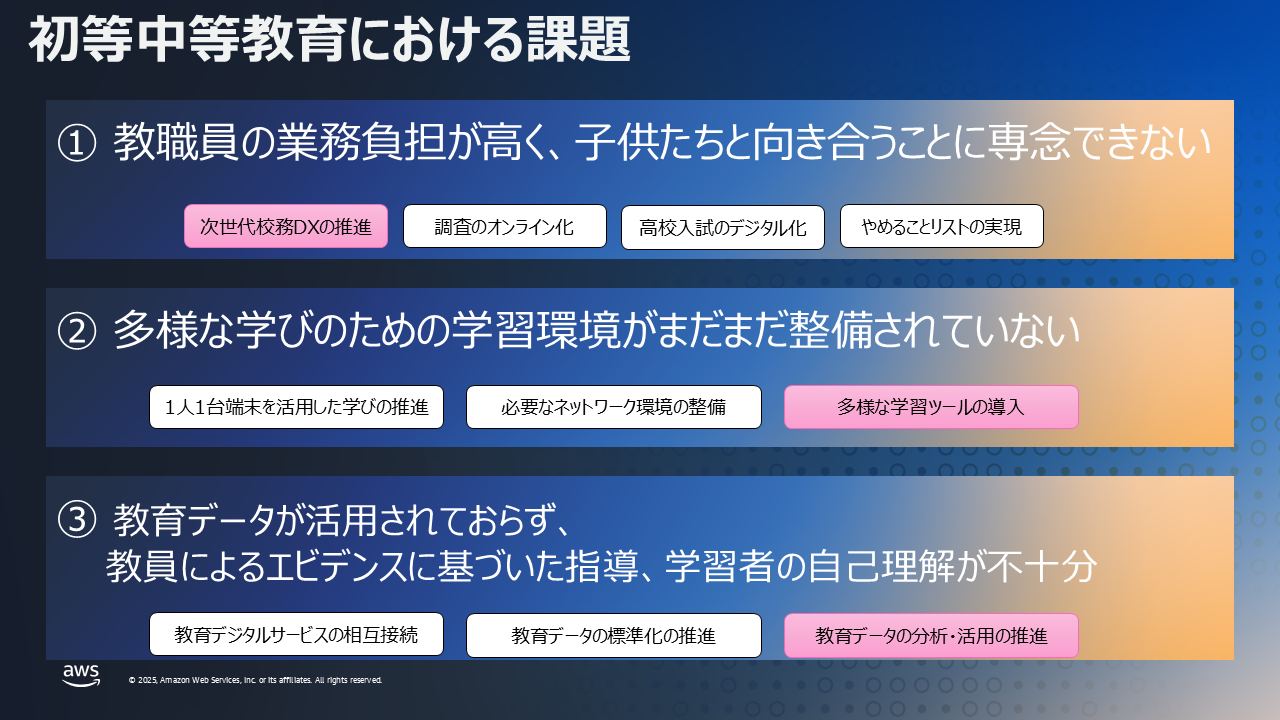

初等中等教育における課題

初等中等教育では3つの主要な課題が顕在化しているといえます。第一に、教職員の業務負担過多により、月45時間を超える時間外勤務の割合が小学校25%、中学校43%、高等学校28%に達し、子供たちと向き合う時間が不足している状況です※。そのため校務DXによる業務効率化とデジタルツールの活用が急務となっています。第二に、一人一台端末は整備されたものの、学習ツールの導入・活用が進まず、子供たちの多様性に対応した個別最適な学習環境の構築が課題となっています。第三に、GIGAスクール構想でデジタル化が進展したものの、教育データを活用したエビデンスベースの指導や学習者へのフィードバックの浸透はこれからです。また、専門知識を必須としない分析ツールの開発もが必要です。これらの課題を解決することにより、すべての子供たちの「自分らしい学び」の実現を目指す必要があります。

※文部科学省令和6年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査

教育DX推進のためのITX for Education

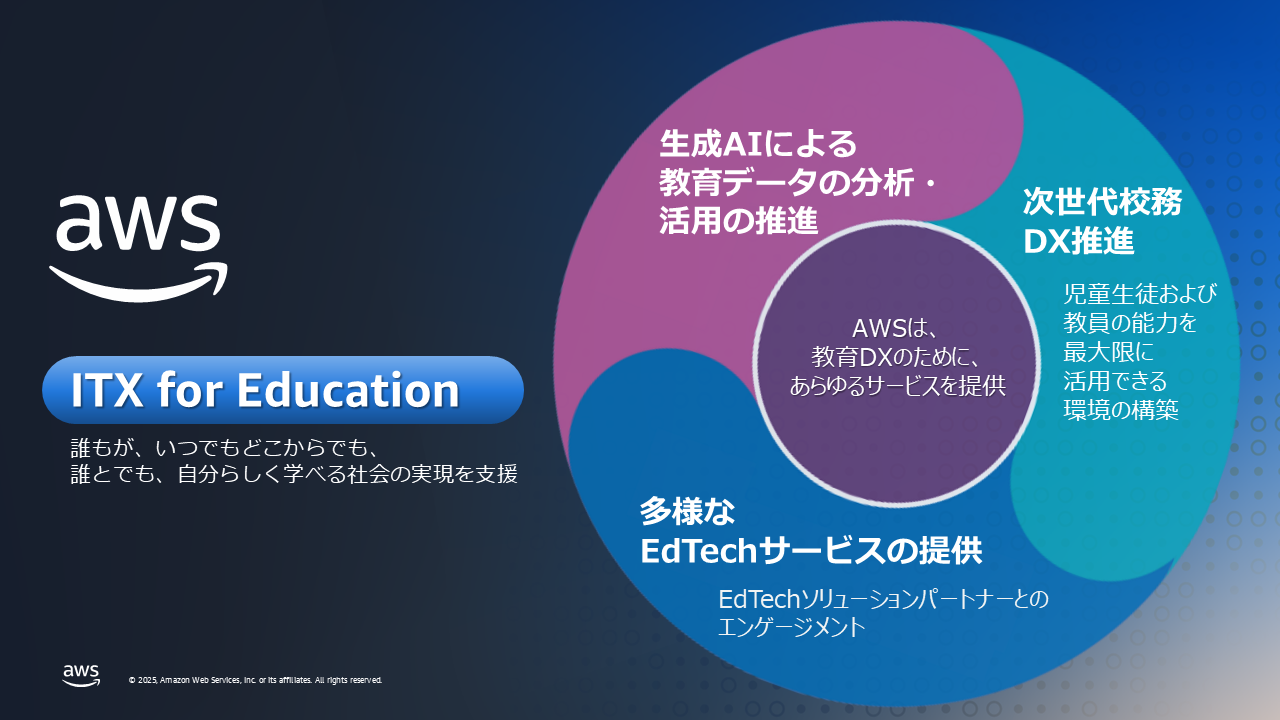

ITX for Educationは、教育委員会、提案・構築事業者、EdTech企業を対象としており、三つの柱で構成されています。

一つ目は、次世代校務DX推進です。次世代校務DXではクラウド化、モダン化が不可欠となりますが、AWSでは、教育委員会をはじめ、民間企業、ガバメントクラウドなど、数多くのクラウド移行の実績があり、これらのノウハウが蓄積されています。このノウハウを教育委員会、提案・構築事業者に提供し、スムーズなクラウド移行を支援します。結果として、教職員の負荷軽減を実現し、児童生徒および教員の能力を最大限に活用できる環境構築に寄与します。

二つ目は、多様なEdTechサービスの提供です。教育DX実現のためには、EdTechサービスの活用が不可欠です。AWSでは、多様な学びのための学習環境整備、また、教職員の負荷軽減などに対応したEdTechサービスを教育委員会、提案・構築事業者へ積極的にエンゲージメントします。

三つめは、生成AIによる教育データの分析・活用の推進です。AWSでは、生成AIを活用した教育データの利活用、教職員の負荷軽減、多様な学びのための学習環境整備、それぞれのユースケースを対象とした概念実証(PoC)の実施、プロトタイピングの作成、ソリューションの実装と本番環境への拡張計画の作成を支援します。

次世代校務DX化に向けた豊富なアセスメントプログラム

それでは、ITX for Educationの具体的なメニューについてみていきたいと思います。

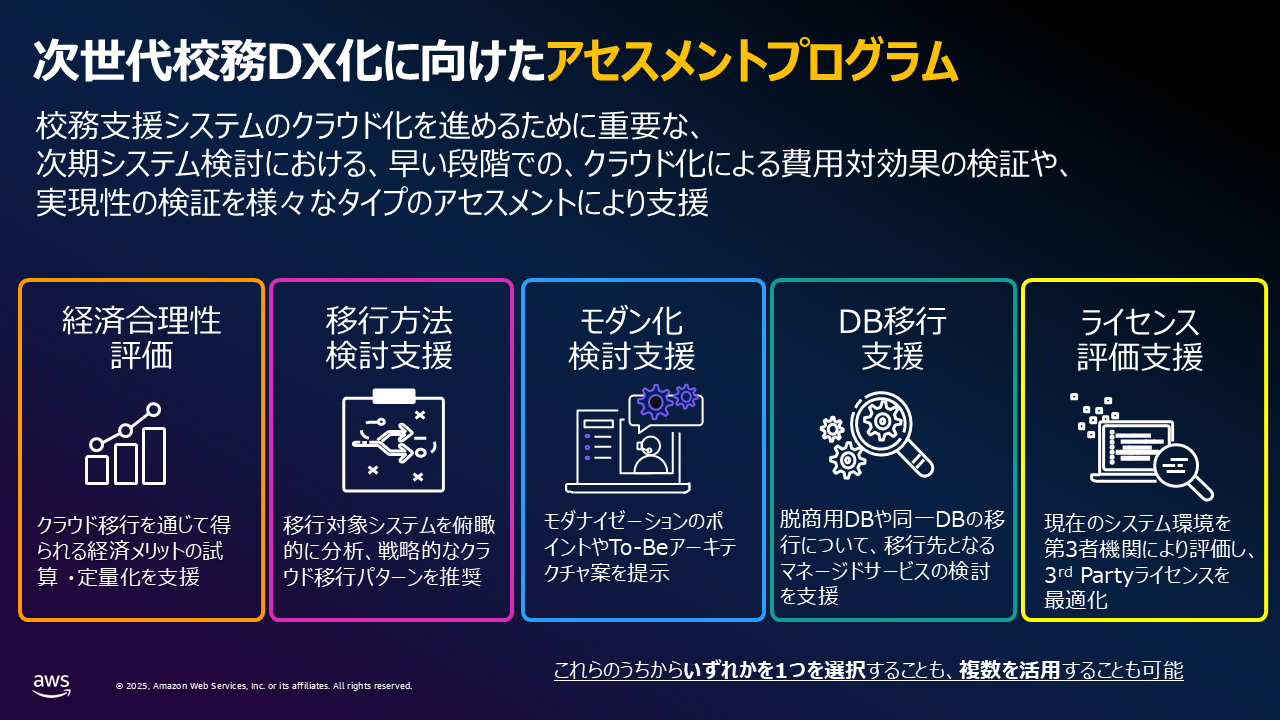

まずは、クラウド化に向けたアセスメントプログラムです。校務支援システムのクラウド化を進めるために重要な、次期システム検討の初期段階でのクラウド化による費用対効果の検証や、実現性の検証を様々なアセスメントにより支援します。経済合理性評価(クラウド・エコノミクス)では、クラウド移行を通じて得られる経済メリット(コスト削減効果)の試算を実施し、具体的な金額ベースで提示します。また、移行方法検討支援では、移行対象システムを俯瞰的に分析し、各教育委員会にマッチした戦略的なクラウド移行パターンを推奨します。また、クラウドによるモダン化を検討中の教育委員会に対しては、モダナイゼーションのポイントや、To-Beアーキテクチャ案を提示します。データベース(DB)移行支援では、脱商用データベースや同一データベースの移行について、移行先となるマネージドサービスの検討を支援します。ライセンス評価支援は、現在のシステム環境を第3者機関により評価し、3rd Partyライセンスを最適化します。これらのアセスメントプログラムは、いずれか一つを選択することも、複数を活用することも可能で、プログラムはAWSの専門チームが支援し、全て無償で提供します。

次世代校務DX化に向けたデータプラットフォーム検討支援

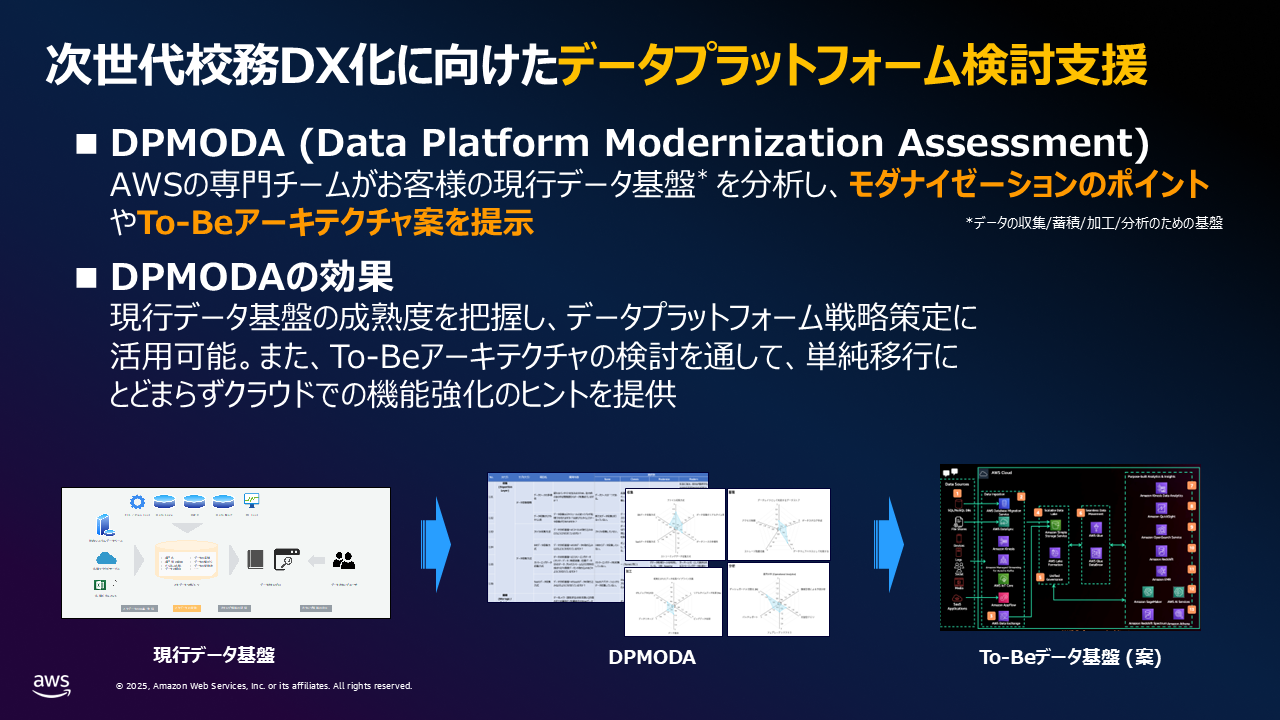

データプラットフォーム検討支援「Data Platform Modernization Assessment(DPMODA)」では、データ駆動型教育や、教育委員会内、学校内のデータを生成AIで最大限活用することを目指すお客様に対して、AWSの専門チームが各教育委員会の現行データ基盤を分析し、モダナイゼーションのポイントや、To-Beアーキテクチャ案を提示します。

データプラットフォーム検討支援を通じて、現行データ基盤の成熟度を把握することで、今後の教育データ連携基盤の戦略策定に活用できます。また、To-Beアーキテクチャ検討を通して、現行基盤の単純移行にとどまらず、クラウドでの機能強化のヒントが得られます。

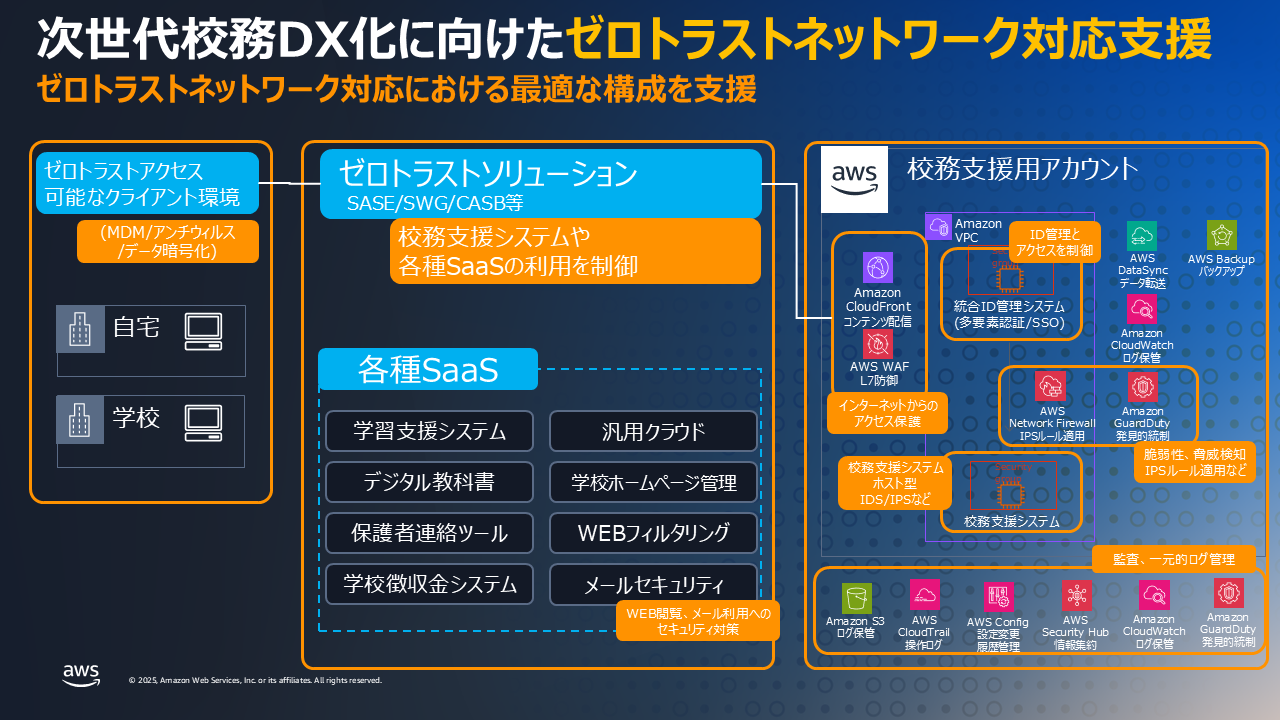

次世代校務DX化に向けたゼロトラストネットワーク対応支援

教育委員会では、これまで校務系ネットワークと学習系ネットワークを分離させる、いわゆるネットワーク分離方式が推奨されてきました。しかしながら、この方式により校務系データと学習系データの連携が困難であり、教育データ利活用の観点で大きな課題となっていました。そこで次世代校務DXでは、校務系システムのクラウド化に伴い、インターネットを通じた、強固なアクセス制御による対策、いわゆるゼロトラスト・ネットワークの構築が推奨されています。ゼロトラスト・ネットワークは、デジタル資産を保護するための概念的なセキュリティモデルと関連メカニズムの集合体であり、単一の製品やソリューションではありません。また、各教育委員会のお客様がどこまで踏み込んだ対策をするかで金額面、構成面で大きな違いが出てきます。AWSでは、これらを踏まえ、専門チームが、お客様の要望を確認し、AWS製品のみならず、3rd Partyソリューションも含めた最適な構成の策定を支援いたします。

EdTechソリューション エンゲージメント支援

教育DXの課題となっているデジタル化による教職員の負担軽減や、多様の学びのための学習環境の整備については、EdTech各社のサービス導入も解決策となります。デジタル化による教職員の負荷軽減に関しては、デジタル採点、Web出願、保護者連絡・集金、コンタクトセンターなどのソリューション導入で、また、多様な学びのための学習環境の整備については、授業支援/学習管理、CBT/分析、デジタル教材/デジタルドリル、英語Speaking、プログラミング/AIなどのソリューション導入で課題解決に貢献します。これらのEdTechソリューションについて、AWSに相談いただくことで、最適なソリューションを提供するEdTech企業にエンゲージメントし、各教育委員会の課題を解決します。なお、ご紹介可能なEdTechサービスは、今後順次追加の予定です。

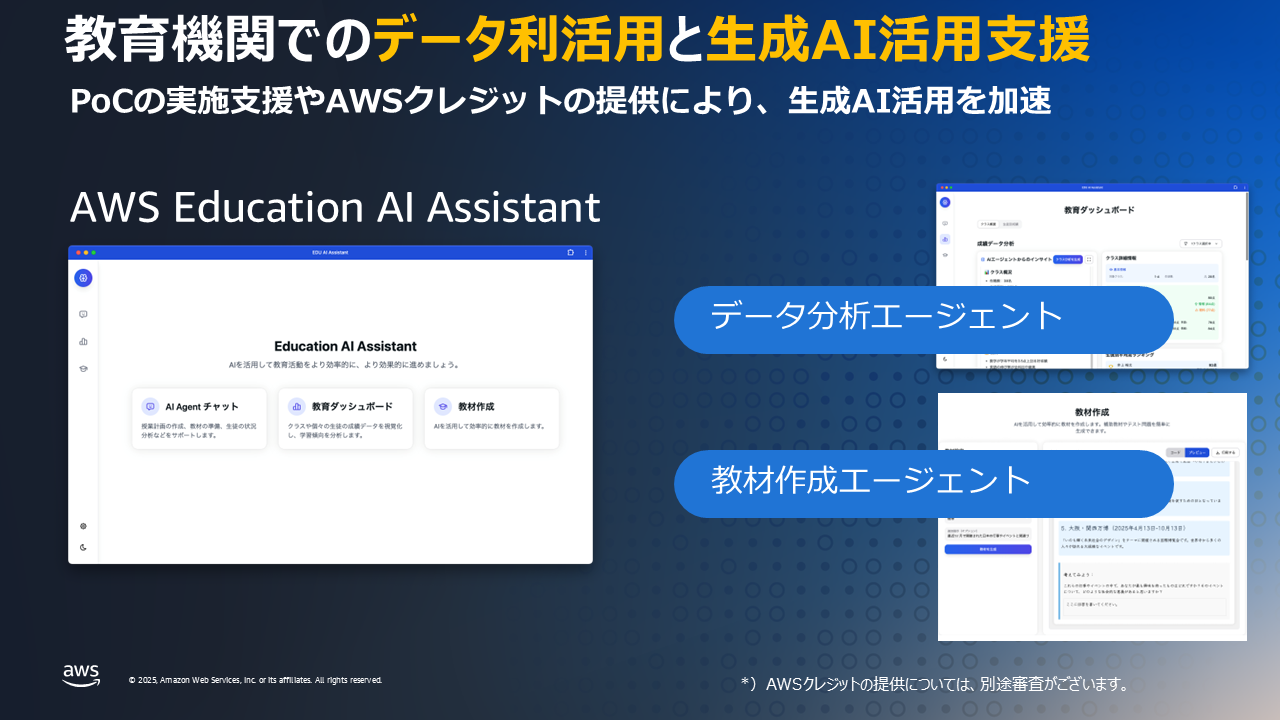

教育機関でのデータ利活用と生成AI活用支援

生成AIは、その登場以来、様々な企業や公共機関で導入され、大きな業務変革を実現しています。学校現場においても、文部科学省が学校現場における生成AIの利用についてのサイトを立ち上げ、初等中等教育段階の学校現場における生成AIの適切な利活用を実現するための参考となる資料や留意事項を本サイトにまとめており、ガイドラインに沿った積極的な活用を推奨しています。

生成AIは、教育DXの課題となっている教育データ利活用、デジタル化による教職員の負担軽減や、多様な学びのための学習環境の整備、すべてにおいて課題解決へ大きな効果が期待できます。教育データ利活用については、学習分析・データマイニング、教育データの自動レポート作成、予測分析とリスク検知などのユースケースが考えられます。デジタル化による教職員の負担軽減については、教材・コンテンツの作成や、個別最適化されたフィードバックの作成、指導計画策定などのユースケースが考えられます。また、多様な学びのための学習環境の整備については、パーソナライズされた学習体験の提供や、多言語・アクセシビリティ対応、特別支援教育への応用などのユースケースが考えられます。AWSでは、生成AIの専門チームから、これら教育機関向け生成AIユースケースを対象とした概念実証(PoC)の実施、ソリューションの実装と本番環境への拡張計画の作成を支援します。また、必要に応じて生成AIプロトタイプの作成という実装面の支援や、AWSクレジット提供によるコスト負担軽減の支援も実施します。(AWSクレジットの提供については、別途審査があります。)

まとめ

冒頭で説明した通り、「GIGAスクール構想」以降、日本の初等中等教育ではデジタル化が目覚ましく進んできました。しかしながら、教育DX実現はこれからです。AWSは、教育DXの実現に向け、ITX for Educationを中心に各教育委員会、提案・構築事業者、EdTech企業を支援し、『誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会』を目指します。

ITX for Educationの始め方

ご関心のある方は、1)Webフォームからお問い合わせ頂く、あるいは 2)パブリックセクター 教育・研究事業本部のメーリングリスト(jp-ps-edu-edt-k12@amazon.com)までご連絡ください。

※ メーリングリスト宛にご連絡をいただく際は、@が全角になっておりますので、半角に置き換えてください。